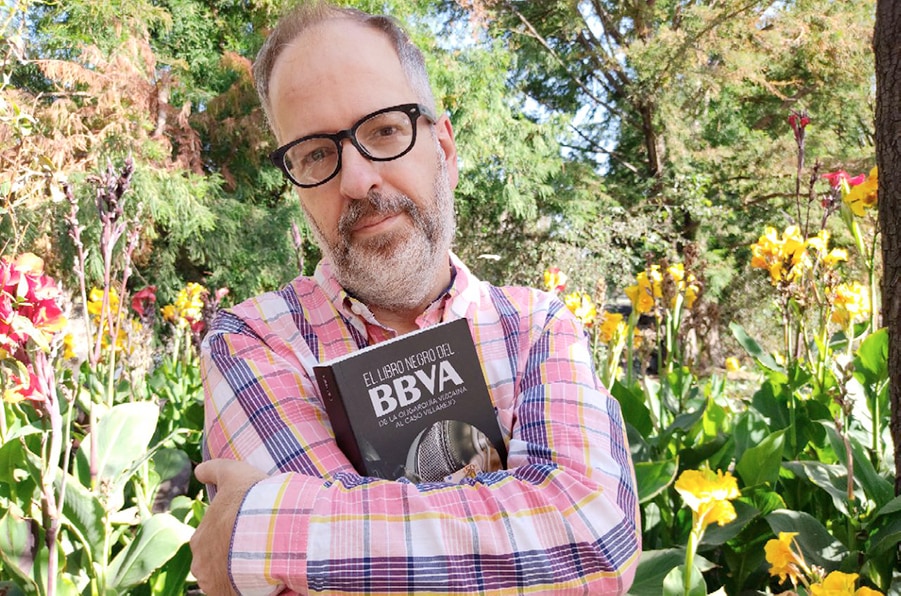

El libro negro del BBVA (Txalaparta, 2020) es, prácticamente, una deuda de su autor. Era 2007 cuando cayó en las manos del periodista Oriol Malló (Barcelona, 1967) «la mayor exclusiva que un periodista puede soñar», según sus propias palabras. El fiscal anticorrupción David Martínez Madero le ofreció contactar con el asesor de BBV International Investment Corporation Nelson Rodríguez López, el garganta profunda del llamado Caso BBVA.

Sin embargo, finalmente el testigo –en esos momentos anónimo– quedó expuesto y Malló perdió la exclusiva «que hubiera puesto en jaque al segundo banco ibérico». En 2011, el fiscal Martínez Madero murió de un ataque al corazón en el aeropuerto de Milán: «Pensé que todas las cosas que años antes me contó […] merecían ser contadas en nuevo libro que recopilara los entresijos del caso de las cuentas secretas del BBVA«, explica en su obra.

Comienza su libro hablando del caso Villarejo, en el cual se ha visto implicado el BBVA. ¿Es el mayor escándalo en el que se ha visto involucrado esta entidad?

Cuando un banco paga, del 2004 al 2017, a una mafia de policías corruptos para que espíen a altos funcionarios del gobierno, escarben en la basura corporativa o íntima de sus rivales del IBEX 35 o negocien la venta de escándalos con periodistas amigos, en medio de la absoluta indiferencia o complicidad de los poderes del Estado, es tiempo de decir que el régimen del 78, fundado en un consenso de omisiones, silencios y prebendas, ha estallado frente a nuestras narices.

Que los políticos de puertas giratorias y escasa dignidad, serviciales con las corporaciones que compran su agendas de contactos y los colocan de floreros en consejos de administración, hayan permitido a un arribista sin límites como Francisco González Rodríguez escapar de la justicia hacendaria y penal por más de dos décadas es un buen indicio de que el Estado en España ya no es el primus inter pares, temido y respetado, entre las corporaciones privadas. Es simplemente un mero coto de caza para los capitales nacionales e internacionales que se disputan las lealtades de unos funcionarios públicos sin más honra ni futuro que un puesto en la gran empresa.

Lo importante del caso Villarejo es que se dio una alianza entre nuevos ricos ungidos por José Maria Aznar y la élite de las fuerzas de seguridad y de la inteligencia que decidió vender sus servicios al mejor postor a sabiendas que sus jefes políticos, mediocres y corruptibles, estaban haciendo exactamente lo mismo.

El escándalo de las cuenta opacas que el clan de Neguri tenía en Jersey encumbra a Francisco González como presidente todopoderoso del BBVA. Y es otro escándalo, en este caso el del comisario Villarejo, quien acaba con él. ¿Puede tratar la burguesía vasca de volver a hacerse con el control del banco?

La burguesía vasca, o la plutocracia bilbaína, que se formó a finales del siglo XIX, y creó el único proyecto de capitalismo maduro, industrial, financiero y eléctrico, murió en el colapso del desarrollismo y el proteccionismo durante la crisis sistémica de los setenta cuando perdió tanto el poder político que conquistó a sangre y fuego tras la caída de Billbao en 1937 como la capacidad de reconducir sus negocios. Se les hizo más fácil liquidar sus valores industriales, sacrificar miles de empleos y pasar el paquete de la reconversión industrial al gobierno del PSOE, junto al canon nuclear que garantizó la supervivencia de Iberduero tras el cierre de la central nuclear de Lemoiz. Sacrificó la banca mixta de matriz alemana por una banca comercial y de inversiones que solo sobrevivió, y redituó, gracia a la expansión latinoamericana y a los indecorosos beneficios del alto precio del dinero en mercados cautivos como México.

Pero si algo quedó claro cuando Francisco González arrebató a Neguri (Emilia Ybarra) y a los Jeltzale (Pedro Luís Uriarte) el control del BBVA es que la cuarta o quinta generación de la plutocracia vizcaína no daba el ancho y solo servía para gestionar el patrimonio inmobiliario.

Más aún: el verdadero heredero de los sueños imperiales neguritas, la Iberdrola de los Oriol y los Urquijo, desligada del tradicional accionariado bancario, juega ya en las ligas mayores del capital financiero internacional, de la mano de BlackRock. Y por eso la Torre Iberdrola se yergue sobre los restos de Abandoibarra, este barrio de astilleros grandiosos y obreros orgullosos que libró la última de las grandes batallas contra la reconversión industrial: la batalla de Euskalduna.

Asegura en el libro que “no hay ofensa ni vergüenza cuando todos los pecados son perdonados en el altar de la modernización bancaria, cortesía de Felipe González Márquez”. ¿Cuál ha sido la relación histórica entre el BBVA y el PSOE?

Tanto el Banco de Bilbao como el Banco de Vizcaya fueron los amigables socios del proyecto de modernización neoliberal que emprendió el gobierno de Felipe González tras la victoria electoral de 1982. Un joven sindicalista con ambiciones, José Aureliano Recio, y un economista rojillo que hacía sus pinitos en el servicio de estudios del Vizcaya, Carlos Solchaga, se convirtieron el aliados de un ambicioso banquero, Pedro Toledo, consejero delegado del banco.

Fueron los dos amigos socialistas quienes tendieron el puente entre el aparato del PSOE y los cuadros financieros de la banca vasca que, como su rival y socio, José Ángel Sánchez Asiaín, del Banco de Bilbao, consiguieron con el felipismo la salvación de su deuda nuclear, traspasada a la factura de todos los consumidores. Todo esto facilitó la fusión de ambos bancos en 1988 y catapultaron a los dos amigos al cielo de los expolíticos: la consultoría estratégica que ha convertido a Solchaga, Recio & Asociados en conseguidores de alto copete para las multinacionales del IBEX 35.

Si alguien representó el consenso de la transición en el ámbito financiero este fue sin duda el fusionado BBV, aunque sus cúpulas se navajearan por el control del consejo y el amigo socialista tuviera que poner orden en la rebatiña de Neguri, aunque esta ya es otra historia.

Existen múltiples ejemplos de antiguos cargos del BBVA que han acabado recalando como ministros, tanto del PP como del PSOE: José Ignacio Wert, Román Escolano, Miguel Sebastián y José Luis Escrivá. ¿Qué implica esto a nivel democrático?

Lo que aprendimos de las puertas giratorias es que esta regla de oro de la democracia española tiene una onerosa secuela en todos los niveles: las administraciones y los altos funcionarios que toman las decisiones limitan sus decisiones políticas en función de sus intereses crematísticos de colarse en los consejos de administración del capitalismo ibérico.

Y la secuela es que el Estado deja de ser un poder verdadero frente a los intereses creados, de tal forma que esa trama, siguiendo la terminología de Rubén Juste, determina, limita y asfixia la capacidad de tomar decisiones contrarias a estos poderes fácticos.

La democracia se convierte, entonces, en un mero ritual de traspaso de poderes entre clanes políticos que perdieron toda capacidad de transformar la realidad de sus votantes y se encierran en guerras culturales que garantizan el gatopardismo de nuestra triste realidad. Y, mientras tanto, el nuevo pelotazo de las renovables hará aún más ricos a los que ya vivían a costa de la financiación público.

Siguiendo con el tema político, dice que “la oligarquía financiera, el IBEX 35 o la trama” eran los enemigos a batir de Ahora Madrid, pero que finalmente acabó plegándose a la “macrooperación especulativa” de la operación Chamartín, un proyecto participado por el BBVA. ¿Cree que existe una izquierda con poder capaz de enfrentarse a las grandes compañías? ¿Qué opina del papel de Unidas Podemos dentro del gobierno del Estado?

La Operación Chamartín fue, a mi entender, el principio del fin de las ilusiones progresistas. Cuando Manuela Carmena avaló, contra todas las oposiciones internas, el mayor proyecto de especulación urbana de la capital, y casi del país entero, a cambio de algunas cosméticas concesiones en edificabilidad, vivienda pública y espacios verdes, dejó en claro que la nueva política era un remedo de la vieja relación entre poderes amigos, característica del capitalismo de ladrillo que rige nuestro orden social.

El BBVA pudo, al fin, legalizar su pelotazo al norte de Madrid y terminó, entre sofisticadas excusas, cualquier visión que rompiera con el statu quo. Después de eso, no hizo falta ni retirarse a los cuarteles de invierno. Este espacio alternativo desapareció mucho antes que Podemos llegara al gobierno en calidad de socio menor. Ahora, con sinceridad, no se espera siquiera una traición como la que supuso el aval de Ahora Madrid a Operación Chamartín.

La fusión entre CaixaBank y Bankia supone que la pérdida de la segunda posición de BBVA en el ranking de los principales bancos de España. ¿Supone esto una pérdida de poder para los vascos? ¿Qué implicaciones tiene el fracaso de la negociación con el Sabadell?

Banco Sabadell creyó que un gigante con problemas legales aceptaría una fusión de presuntos pares y compraría la acción a precios estratosféricos. Aunque la coyuntura indicaba que podía funcionar, lo que Josep Oliu pedía era demasiado para Carlos Torres. Y por eso rompieron la baraja desde BBVA que, sin duda, resiente su decadencia en mercado bancario español tras la absorción de Bankia por CaixaBank, pero no es un jugador menor gracias a sus negocios latinoamericanos.

¿Creen que volverán a intentar la fusión tras la ruptura de las negociaciones? ¿Qué supondría esta mayor concentración del “triopolio feroz” –Santander, BBVA y CaixaBank– para Latinoamérica y, especialmente, para un país como México?

El asunto es delicado en todos los sentidos: la espiral de fusiones/absorciones continuará porque el negocio bancario agoniza en esta espiral de tasas de interés negativas y requiere, por tanto, destruir trabajo a una escala insospechada. Estamos viendo, desde la crisis del 2008, una aceleración constante en despidos, prejubilaciones y cierres de oficinas. Asistimos al fin absoluto de esta aristocracia de cuello blanco que se formó en el esplendor de la banca comercial española que inició en la década de 1870 y creó, gracias también a las cajas de ahorro, unas pocas generaciones de trabajadores bien pagados que garantizaron, junto a los sindicalistas liberados y las legiones de funcionarios, el colchón social del régimen de la transición.

Hoy, la gran banca está desechando todo eso por un modelo de altas comisiones, aplicaciones telefónicas, escasas sucursales y trabajo remoto que convertirá la intermediación financiera en un negocio para unos pocos privilegiados.

En el caso mexicano, y mientras el Banco de México mantenga tasas de referencia altas –aunque ya la bajó al 5%–, permita la especulación con la deuda interna y externa y se mantenga el control privado de los fondos de pensiones, las ganancias del BBVA están garantizadas. Y seguirá así aunque el gobierno progresista de Andrés Manuel López Obrador intente crear una banca pública y esté limitando los negocios de licitaciones, subcontratas y outsourcing que practica, con singular descaro, la gran empresa, incluyendo el primer banco de México.

En el libro analiza desde una perspectiva marxista la creación de grandes ciudades financieras para acoger las oficinas de BBVA y Banco Santander. ¿Qué mensaje se lanza con este tipo de lugares?

La arquitectura del poder financiero refleja su propia evolución y resulta fascinante el abandono del tradicional espacio público en favor de enclaves privados alejados del centro de las ciudades. Es decir, la construcción de ciudadelas privadas, como la Ciudad Financiera del Banco Santander en Boadilla del Monte o esa Ciudad BBVA que construyó la entidad financiera en el erial de Las Tablas tenían el objetivo de incentivar la especulación urbana en el norte de Madrid y recrear este feudalismo hípster de las grandes corporaciones que crean espacios de vigilancia circular.

Aunque, la verdad sea dicha, el trabajo remoto en tiempos de coronavirus ha probado los límites de este faraonismo y lo fácil que resulta explotar la planta laboral en el espacio íntimo sin los elevados costos de la megalomanía constructiva que ha caracterizado el cártel español en sus escenarios arquitectónicos.

Siendo el fondo de inversión BlackRock uno de los principales accionistas de Santander, BBVA, CaixaBank o Bankinter, ¿podemos hablar realmente de una banca española? ¿Qué queda de esas oligarquías financieras del siglo XX?

La expansión internacional del capital financiero y del capital energético de matriz española se asoció con la financiarización y el fondeo en bolsas de valores, de tal forma que el costo fue la pérdida de posiciones accionariales de las familias de más raigambre en favor de consejeros que representaban a los jugadores globales de la banca en la sombra y las gestoras de fondos como BlackRock.

Eso no significa que la alta dirección pierda el control de sus empresas, porque estos socios de alto poder no determinan el día a día de estas multinacionales. Las estrategias de cooptación de élites, de neutralización de adversarios políticos o empresariales y de manejo de medios dependen, casi en exclusiva, de los cuadros directivos.

Esas son las reglas del capitalismo del siglo XXI y esa es la razón del desdibujado perfil de BBVA, sin entronque real con las oligarquías locales, frente al Santander de Ana Botín capaz, con la misma crueldad de su padre, de sacrificar a Andra Orcel para no perder las riendas del banco. Su intención es mantenerse como reina indiscutible del cártel español tanto en el orden financiero internacional como ante los amigos y rivales del IBEX 35 y el gobierno en turno, incluyendo los poderosos comisarios europeos.

Al juez Garzón le llama “salvavidas de BBVA”. ¿Por qué?

El exjuez Baltasar Garzón Real merece un capítulo específico en El libro negro del BBVA por la sencilla razón que su actuación como instructor del caso sirvió para salvar a la cúpula de un banco que estuvo implicado en la defraudación y la evasión fiscal a gran escala. También en el delito societario, al dejar fuera de sus contabilidad, activos y valores escondidos en paraísos fiscales para la remuneración de sus consejeros y para armar una red de compra de voluntades en bancos de México, Perú, Colombia y Venezuela que desde el BBV International Investment Corporation de Puerto Rico trianguló fondos para tales fines.

Durante la primavera del 2020, el juez instructor desestimó el testimonio de Nelson Rodríguez López, alto ejecutivo de la filial boricua del banco, que tenía los documentos necesarios para probar las transacciones ilícitas, y negó el careo e inculpación de Esteban Rodríguez Ponga [ex secretario de Estado y ex asesor de BBV] desmontando, en pocas semanas, la investigación iniciada por el fiscal del caso, David Martínez Madero, quien fue mi fuente principal en el libro. Y, como bien me dijo el propio David, las llamadas del presidente Aznar y el propio rey fueron decisivas para que Garzón matara el expediente BBVA.

Así que no me quedan dudas: Baltasar Garzón fue el salvavidas de un banco corrupto. Y de aquellos polvos, estos lodos que cubren hoy el laberinto de complicidades que es el cártel español, incluyendo al amigo Balta.